Uhrmachermeister/Uhrmachermeisterin – ein aussterbender Beruf?

Die Geschichte der Zeitmessung beginnt vor mehr als 38.000 Jahren. Sie wurde notwendig, als die Menschen immer mehr zu Bauern wurden. Für die Aussaat und die Ernte der Feldfrüchte war es notwendig, ein grobes Zeitwissen zu haben, um erfolgreich Ackerbau betreiben zu können.

Mond- und Sonnenbeobachtungen markierten den Beginn der Zeitmessung. Später kamen Landschaftsmakierungen wie zum Beispiel Stonehenge dazu, von dem viele Wissenschaftler davon ausgehen, dass es sich um einen Sonnenkalender handelt. Neben der Erkenntnis, in welchem Monat sich das Jahr befindet, wurden Aussagen über die Stunden des Tages mit fortschreitender Zivilisation immer wichtiger.

Die ersten „präzisen“ Zeitmesser waren Sonnenuhren. Ein Stab in der Erde zeigte die Mittagsstunde an, wenn der Schatten, den der Stab warf, am geringsten war. Was aber, wenn keine Sonne schien? Alternativ zur Sonnenuhr kamen Sand- und Wasseruhren auf. Die Zeit, die der Sand bzw. das Wasser benötigte, um von einem Gefäß in ein anderes zu laufen, ergab eine recht präzise Zeitmessung. Diese Zeitmesser wurden bis zum 13. Jahrhundert genutzt, und aus dieser Zeit verwenden wir noch heute den Begriff „die Zeit ist abgelaufen“.

Die erste mechanische Uhr entstand im Mittelalter um 1350. Die ersten Menschen, die mechanische Uhren herstellten, waren christliche Mönche. Sie brauchten die genaue Zeitvorgabe, um ihren Tagesrhythmus bestreiten zu können, der das tägliche Gebet aber auch exakte Arbeits- und Essenszeiten beinhaltete.

Diese mechanischen Uhren wurden später dann mit einem Schlagwerk versehen und in höheren Gebäuden – überwiegend in Kirchtürmen – eingebaut, wo sie in einem relativ großen räumlichen Bereich die Menschen mit einer Zeitansage versorgten.

Im 15. Jahrhundert wurden durch die Möglichkeit, die Uhrenteile immer präziser herzustellen, große Fortschritte in der Ganggenauigkeit erreicht. Anfang des 16. Jahrhunderts stellte der Nürnberger Schlossermeister Peter Henlein die erste tragbare Uhr her, die den späteren Taschenuhren schon sehr ähnlich war.

Wirklich genau gehende tragbare Uhren wurden erst zu Napoleons Zeiten entwickelt.

Der Schweizer Uhrmacher Abraham-Louis Breguet stellte um 1810 die erste mechanische Armbanduhr her. Aber es dauerte noch bis zum Ersten Weltkrieg, bis sich Armbanduhren gegen die bis dato weit verbreiteten Taschenuhren durchsetzen. In den Gräben der Schlachten des Krieges waren Armbanduhren schneller abzulesen als Taschenuhren.

Die erste Armbanduhr, die keinen mechanischen Antrieb mehr hatte, war die 1954 entwickelte Bulova Accutron. Eine Stimmgabel, die durch Batteriestrom in Schwingungen versetzt wurde, sorgte für einen präziseren Gang (ca. zwei Sekunden/Tag) als die bis dato gefertigten mechanischen Uhren. Ab 1960 wurde die Uhr in Großserie gefertigt. [siehe LINK]

Am 25. September 1969 stellte die japanische Uhrenmarke „Seiko“ die erste Quarzuhr, die „Seiko Quarz Astron“, vor. Die mittlere Gangabweichung liegt bei Quarzuhren bei nur wenigen Sekunden im Monat. [siehe LINK]

Im Jahr 1991 stellte die Firma „Junghans“ die erste Funkarmbanduhr der Welt vor. Diese Uhr war eine Quarzuhr, deren Gang aber per Funksignal von der Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig einmal am Tag gestellt wurde. Die Atomuhr hat eine Gangabweichung von 1 Sekunde in 3 Millionen Jahren. [siehe LINK]

Trotzdem haben mechanischen Uhren, Armbanduhren und Großuhren nach wie vor einen festen Platz im Uhrenangebot behalten. Die Faszination, die von diesen Uhren ausgeht, liegt wahrscheinlich darin begründet, dass diese hochpräzisen Kunstwerke der Feinmechanik immer noch bewundernswert sind.

Bei dieser Uhr handelt es sich um eine Zeitschaltuhr für Gaslaternen. Mehr hierzu HIER.

In den vielen Schubladen lagern Ersatzteile

für mechanische Uhren.

In den kleinen Röhrchen lagern Federn

und Schräubchen für seltene Uhren.

Ein Tag hat 86.400 Sekunden. Eine gute mechanische Armbanduhr hat eine Gangabweichung von 5-10 Sekunden am Tag – und das, obwohl diese Uhren ständig vielen Erschütterungen und Temperaturveränderungen ausgesetzt sind. Das sind bei 5 Sekunden Abweichung 0,0058 % und bei 10 Sekunden 0,0115 % Fehlgang pro Tag. Faszinierend, welche Präzision bei der Herstellung nötig ist, um diese Werte zu erreichen!

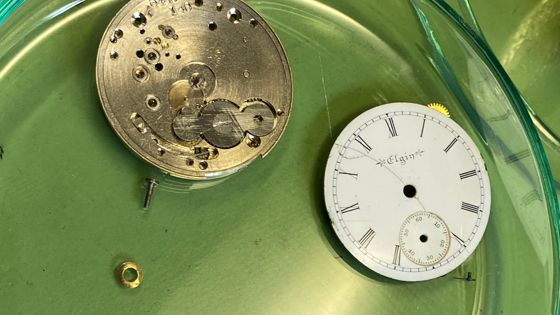

Um diese Kunstwerke am Leben zu erhalten, bedarf es Uhrmachermeister und Uhrmachermeisterinnen. Eine mechanische Uhr muss alle paar Jahre zur „Inspektion“. Das heißt, die Uhrwerke werden auseinandergenommen, gereinigt, geölt, wieder zusammengebaut und neu einreguliert. So gepflegte mechanische Uhren können Jahrzehnte im Betrieb bleiben. So eine Uhrenrevision kann sehr leicht einmal mehrere Wochen dauern. Ersatzteile müssen bei besonders alten Exemplaren angefertigt werden, und die Zerlegung und Reinigung der Uhrwerke ist sehr zeitaufwändig.

Die Fotos in diesem Artikel stammen von einer Uhrmachermeisterin aus Mönchengladbach, die neben Armband- und Taschenuhren auch große Uhren mit und ohne Schlagwerk repariert.

Sollten Sie noch irgendein altes „Schätzchen“, egal ob Armband-, Taschen- oder Großuhr besitzen, welche nicht mehr so richtig läuft, könnte hnen die Dame sicher helfen. Aber vielleicht möchten Sie auch nur mal etwas für die Dauerhaltbarkeit Ihrer mechanischen Uhr tun (Ihr Auto geben sie ja auch ab und zu in die Inspektion). Auch in diesen Fällen wäre die Dame die richtige Adresse. Ich stelle gerne den Kontakt her.

Zurzeit erobern die „Smart-Watches“ die Handgelenke der Menschen. Diese zeigen je nach Ausführung nicht nur die Zeit, sondern auch einen großen Teil der Vitalwerte der Träger und Trägerinnen an. Hinzu kommen GPS-Daten, die die Bewegungen des Trägers aufzeichnen und zur Navigation genutzt werden können. Derzeit ist nicht abschätzbar, ob diese Smart-Watches alle anderen Uhren verdrängen werden. In den letzten Jahren erleben mechanische Uhren, besonders Armbanduhren, eine Renaissance.

Es ist „IN“, wieder eine teure mechanische Armbanduhr zu tragen. Rolex, Breitling Omega und Co haben heute Lieferzeiten von bis zu zwei Jahren. Aber in unserer schnelllebigen Zeit können Dinge, die heute begehrt sind, morgen schon wieder „OUT“ sein. Großuhren, die lange Zeit in (fast) keinem Wohnzimmer fehlten, sind heute bis auf besonders hochwertige Exemplare „out“.

Die Ausbildung als Uhrmachermeister/in dauert in der Regel drei Jahre, und danach kann man sich bei einer Meisterschule einschreiben; die Ausbildung ist allerdings nicht ganz billig: Die Kosten für die Meisterschulen liegen bei rund 7.000 Euro – wohl mit ein Grund, dass der Beruf Gefahr läuft auszusterben.

Zum Schluss möchte ich noch auf eine einzigartige mechanische Uhr hinweisen, die wohl am ehesten dem „Perpetuum Mobile“ (ohne Energiezufuhr von außen ewig in Bewegung bleibend) nahekommt.

Jean-Leon Reutter entwickelte 1928 die „Atmos-Uhr“ für die Schweizer Uhrenfirma Jaeger Le Coultre. Im Inneren dieser Tischuhr befindet sich eine hermetisch abgeschlossene Kapsel, in der sich ein Gasgemisch bei jeder Temperaturschwankung ausdehnt bzw. zusammenzieht. Die daraus entstehende geringe Energiemenge reicht aus, um diese Uhr ohne menschliche Eingriffe mit großer Ganggenauigkeit über einen sehr langen Zeitraum gehen zu lassen. [siehe LINK]

Hier noch zwei Uhrenbegriffe die oft verwechselt werden:

Chronometer:

Uhrwerke, die mit großem Aufwand einreguliert werden und über ein entsprechendes Zertifikat verfügen. [siehe LINK]

Chronograph:

Das sind Uhren, in die eine Stoppuhr integriert wurde. [siehe LINK]

Matthias Dumpf für

(Dieser Bericht wurde nicht mittels KI generiert.)

Hinweise: Für die Richtigkeit und Aktualität der obigen Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

Sämtliche hier veröffentlichen Fotos und Videos wurden von uns selbst privat aufgenommen oder der Bildagentur „123RF“ entnommen und sind lizensfrei.

Sofern nicht anders angegeben, liegen alle Rechte am Text bei „Venekoten-Info“.